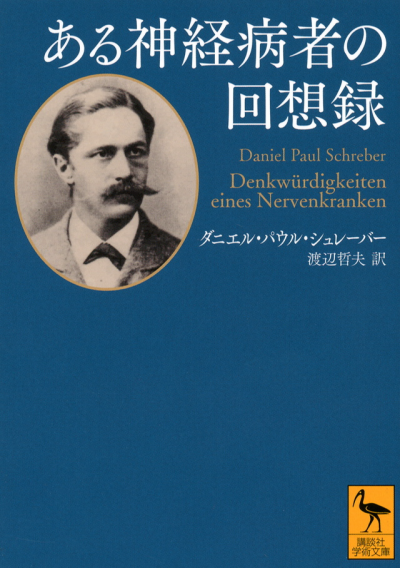

ある神経病者の回想録

ある神経病者の回想録

◆重要◆

【表紙のデザインについて】

・この本の表紙は、

商品画像2枚目にあるサンプルと同様の

統一フォーマットになります。

【内容紹介】

「神」の言葉を聞き、崩壊した世界を再生させるために女性となって「神」の子を身ごもる……そんな妄想に襲われた一人の男は、みずからの闘いを生々しく書き綴った。それは、1903年に公刊されて以来、フロイト、ラカン、カネッティ、ドゥルーズ&ガタリなど、幾多の者たちに衝撃を与え、20世紀の思想に決定的な影響を及ぼした稀代の書物である。世界を震撼させた男が残した壮絶な記録を明快な日本語で伝える決定版。

本書の著者ダニエル・パウル・シュレーバーは、ライプツィヒ大学を優秀な成績で卒業したあと、裁判官としてのキャリアを築き、ザクセン王国の最高裁判所にあたる控訴院の議長にまで昇りつめた人物である。ところが、まさに議長に就任した直後、彼を狂気が襲った。

壁の中からかすかな物音がするのを聞くようになったシュレーバーは、やがて絶えず自分にささやかれる声を耳にするようになり、うんざりするような幻覚を見るようになる。彼に語りかけてくるのは「神」だった。世界は崩れ去り、人々はかりそめの存在に変貌する。主治医をはじめ、さまざまな人の姿をとって迫害を始めた「神」が望んでいたこと。それは、シュレーバーを「脱男性化」し、女性となったシュレーバーが神によって懐胎させられて新しい人類を生み出し、その新しい人類によって崩れ去った世界を救済することだった。

……こんな前代未聞の妄想に悩まされた男が書き上げ、1903年に公刊されたのが本書にほかならない。

この書物は、まず精神分析の創始者フロイトに衝撃を与え、自分の患者ではないどころか、会ったことすらないシュレーバーを症例とする長大な論文「自伝的に記述されたパラノイアの一症例に関する精神分析的考察」を書かせた。その後、フロイトの衣鉢を継ぐ精神分析家ジャック・ラカンによってたびたび取り上げられたほか、エリアス・カネッティはパラノイアと権力の関係を論じるため、ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリは資本主義と統合失調症の関係を論じるために、シュレーバー症例を重大な足がかりにしている。

こうして幾多の人々に決定的な影響を与えてきた本書は、20世紀の古典として今後も不滅の価値を持ち続けていくことは間違いない。壮絶な記録を明快な日本語で伝える決定版、全面改訂を経て、ついに学術文庫に登場。

*本書の原本は、1990年に筑摩書房から刊行されました。

【目次】

緒 言

枢密顧問官・教授 フレクシッヒ博士への公開状

序 章

第一章[神と不死性]

第二章[神の国の危機?/魂の殺害]

第三章

第四章[最初の神経病と二度目の神経病の初期における個人的体験]

第五章[続き/神経言語(内なる声)/思考強迫/世界秩序が要請する事情としての脱男性化]

第六章[個人的体験、続き/幻影/「視霊者」]

第七章[個人的体験、続き/独特の病的現象/幻影]

第八章[ピエルゾン博士の精神病院での入院生活期間における個人的体験/「試練に曝された魂」]

第九章[ゾンネンシュタインへの移送/光線交流における変化/「記録方式」/「天体への接合」]

第十章[ゾンネンシュタインでの個人的体験/光線交流の随伴現象としての「妨害」/「気分造り」]

第十一章[奇蹟による、肉体的な完璧さの損傷]

第十二章[声のお喋りの内容/「魂の考え」/魂の言葉/個人的体験の続き]

第十三章[牽引の要因としての魂の官能的快楽/帰結としての現象]

第十四章[「試練に曝された魂たち」/それらの運命/個人的体験の続き]

第十五章[「人間遊戯」と「奇蹟遊戯」/助けを呼ぶ声/話をする鳥たち]

第十六章[思考強迫/その現れかたと随伴現象]

第十七章[前の続き/魂の言葉の意味における「描き出し」]

第十八章[神と創造/自然発生/奇蹟によって生じた虫たち/「眼差し調整」/試験方式]

第十九章[前の続き/神の全能と人間の意志の自由]

第二十章[私という人物に関する、光線の自己中心的な見解/個人的状況のさらなる明確化]

第二十一章[矛盾する関係にある至福と官能的快楽/この関連からの、個人的状況にまつわる帰結]

第二十二章[結語/将来の見通し]

「回想録」のための補遺

第一部

第二部

付録

追記

追記 その二

付録(禁治産訴訟の審理からの公文書記録)

A 司法医官の鑑定

B 精神病院地区医官の鑑定

C 控訴理由

D 枢密顧問官ヴェーバー博士の鑑定書

E 王立ドレスデン控訴院の判決

訳者あとがき

参考文献

学術文庫版訳者あとがき

索引

■

著者

ダニエル.パウル・シュレーバー

1842-1911年。ライプツィヒ大学卒業後、有能な司法官として立身の道を歩み、ドレスデン控訴院議長に就任。その直後、42歳時に発症した精神変調が再発し、1900年に「回想録」の執筆を開始。本書は、フロイト、ラカンをはじめ、多くの者に衝撃を与えた。

訳者

渡辺 哲夫(わたなべ・てつお)

1949年、茨城県生まれ。1973年、東北大学医学部卒業(医学博士)。都立松沢病院、東京医科歯科大学、栗田病院、稲城台病院、いずみ病院を経て、現在、南嶺会勝連病院(沖縄県糸満市)勤務。専門は、精神病理学。主な著書に、『シュレーバー』、『死と狂気』、『〈わたし〉という危機』、『20世紀精神病理学史』、『祝祭性と狂気』、『フロイトとベルクソン』など。主な翻訳に、フロイト『モーセという男と一神教』、「自伝的に記述されたパラノイアの一症例に関する精神分析的考察〔シュレーバー〕」など。

受取状況を読み込めませんでした