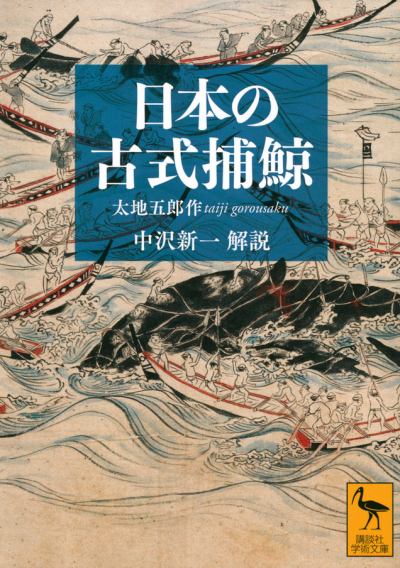

日本の古式捕鯨

日本の古式捕鯨

◆重要◆

【表紙のデザインについて】

・この本の表紙は、

商品画像2枚目にあるサンプルと同様の

統一フォーマットになります。

【内容紹介】

本書の中心は太地五郎作氏の著作『熊野太地浦捕鯨乃話』です。古式捕鯨とそれを行った人々の思考と感情を、内部から正確に観察し繊細に表現した驚異的な著作です。国際社会からの深刻な問い「日本人はなぜ捕鯨をあきらめないのか」という問いに対して、答えるための必読書です。

捕鯨には二つの側面があります。

一つは海中を泳ぐ「富」=鯨を捕らえた後、その富を貨幣へと変えるマニファクチュアの原初形態があったことです。鯨を、肉、油、髭、骨、皮などに分けて、利用しつくすための加工過程のすべてが集合し緊密に組み合わされています。

そして、二つめが鯨を捕るという行為に、組み込まれた「戦争機械」において、人間は媒介を通さず、直接的に自然の力と戦うことです。物理的な力では鯨に劣る人間が、知力をもって集団で鯨に対峙し、執拗な攻撃を加え、鯨を弱らせ、最後に羽刺と呼ばれる若者が海中に飛び込み、一騎打ちをおこないます。その戦いで鯨を仕留めることが、この戦争機械の活動の終了地点となります。

この古式捕鯨の二重構造は、とても日本的と言えるでしょう。非農業的マニファクチュアと農業型ものづくりマニファクチュアは、「半農半漁」を営んでいた海民の生活形態の二重構造と関係が深いと思われます。

以前の輝きを失った日本のものづくりは、農業的マニファクチュアを基礎として発達をとげてきたが、その方法論は、非物質的情報産業が中心の現代では通用しなくなっているのかもしれない。

日本はものづくり、産業の根本に立ち返った自己認識を必要としている。そのとき「異形のマニファクチュア」としてそのレガシーを今日に伝える、太地古式捕鯨の本質を再考することは、未来の文化再生に向けて重要な意義を持つ。本書は、過去を追慕するだけにとどまらない、未来的な意味を持っています。

*本書は、太地五郎作『熊野太地浦捕鯨乃話』(橋本忠徳、1982年刊)を底本とし、新たに中沢新一氏による「学術文庫版序文」と「解説」ならびにサイモン・ワーン氏「鯨を捕るということ」を追加したものです。

【目次より】

学術文庫版序文(中沢新一)

太地五郎作『熊野太地浦捕鯨乃話』について

原本口絵より

熊野太地浦捕鯨乃話(太地五郎作)

・太地捕鯨の起源 ・徐福来熊の批判 ・事務所の事 ・大納屋の事 ・山見の事 ・沖合の事 ・勢子船の事 ・六鯨の事・鯨切り捌きの事

・明治十一年の大惨事

和田金右衛門「明治十一年寅十二月二十四日 旧十二月朔日也 背美流れの扣へ」

追 記 羽刺が刺水夫を教育する一例の話 ・太地にて初めて洋式にて鯨を捕りたる ・きおいの式

鯨潮を吹く吹かぬの説に就いて実例を説明して置く

熊野太地浦捕鯨の談

昔の鯨の捕り方 ・捕鯨の起源 ・熊野捕鯨の終末の原因 ・太地にて初めて洋式にて鯨を捕りたる事

鯨肉の料理に就いて

原本あとがき

鯨を捕るということ(サイモン・ワーン)

解 説 中沢新一

■

著者

太地五郎作(たいじ・ごろうさく)

1875〜1957年。和歌山県東牟婁郡生まれ。勝浦町長、和歌山県信用組合長などを歴任。熊野の郷土史、とくに古式捕鯨を研究。1935年、和歌山県の郷土玩具研究会の依頼で、「熊野太地浦捕鯨の話」の講演をした。

著者・解説

中沢 新一(なかざわ・しんいち)

1950年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。京都大学特任教授、

千葉工大日本文化再生研究センター長、秋田公立美術大学客員教授。思想家。

著書に、『チベットのモーツァルト』『雪片曲線論』『森のバロック』『カイエ・ソバージュ』シリーズ、『アースダイバー』シリーズ、『レンマ学』『野生の科学』ほか多数ある。

解説

サイモン・ワーン

Simon Wearne オーストラリア生まれ。研究者。和歌山在住。「アクティヴィズムと伝統的な捕鯨文化」について研究中。主の論文に、"Whaling heritage and tourism development--sliced, diced and boiled down", Tourism Development in Japan : Themes, Issues and Challenges. Routledge 2020 がある。

受取状況を読み込めませんでした