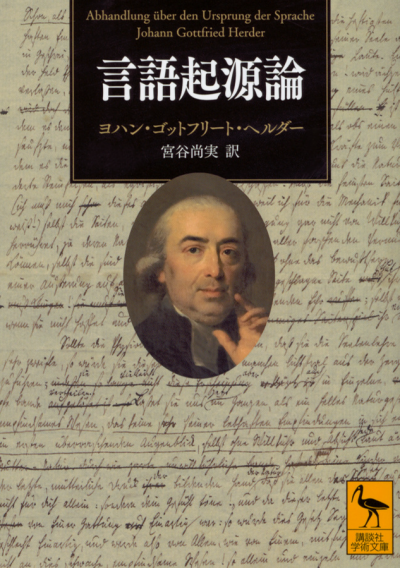

言語起源論

言語起源論

◆重要◆

【表紙のデザインについて】

・この本の表紙は、

商品画像2枚目にあるサンプルと同様の

統一フォーマットになります。

【内容紹介】

ヨハン・ゴットフリート・ヘルダー(1744-1803年)が残した歴史的名著(1772年)、待望の新訳。一世を風靡した「言語神授説」に抗い、言語は神が創造したのではなく、人間がみずからの力で作り出したことを証明するべく格闘した、生々しいドキュメント。ヘルダー自身による手稿最終稿に基づいた初の日本語訳を、やはり初めてとなる文庫版で送る、まさしく決定版の名にふさわしい1冊がついに登場!

本書は西欧思想に燦然と輝く古典的名著、待望の新訳である。著者ヨハン・ゴットフリート・ヘルダー(1744-1803年)は、ケーニヒスベルク大学に学び、イマヌエル・カントやヨハン・ゲオルク・ハーマンの影響を受けつつ、独自の思想形成を遂げた。リガやヴァイマールなどで牧師を務めながら、哲学、歴史、文学、芸術にわたる広大な領域をめぐって執筆活動を展開し、数多くの著作を後世に残したことが知られる。中でもヘルダーの名を高からしめたのが、本書『言語起源論』(1772年)にほかならない。ここで扱われているのは、ヨーロッパの歴史の中で星の数ほど現れてきた「言語の起源」の問いである。ヘルダーがこの問題を取り上げた背景には、ベルリンの王立学術アカデミー会員ヨハン・ペーター・ズュースミルヒ(1707-67年)の存在があった。ズュースミルヒは、1756年に行った講演『最初の言語が人間でなく創造主のみにその起源をもつことを証明する試み』の中で、言語は神によって創造された、という「言語神授説」を唱え、大きな反響を巻き起こした。しかし、これはルソーやコンディヤックなどフランスの啓蒙主義を高く評価するアカデミーでは、人間の理性を軽視することにつながる見解として問題視される。

そこでアカデミーは、1771年1月1日を期限として懸賞論文を募集するに至った。その設問は以下のとおりである。「人間はその自然な能力に委ねられて自ら言語を発明することができたか。また、どのような手段で人間はその発明に到達するか。この問題を明快に説明し、すべての難点を満足させる仮説を求む」──かくして最優秀賞に選ばれたのが、ヘルダーの『言語起源論』だった。アカデミーの設問に対して、ヘルダーはどのような回答を示したのか? そして、「言語神授説」を退け、言語は人間自身が生み出した、という証明ははたして成功したのか?

ヘルダー自身による手稿最終稿に基づいた初の日本語訳を、やはり初めてとなる文庫版で送る、まさしく決定版の名にふさわしい1冊、ついに登場!

【目次】

第一部 人間は、その自然能力に委ねられて、みずから言語を発明することができたか?

第一章

第二章

第三章

第二部 人間は自然な能力に委ねられてみずから言語を発明せざるをえなかったのか? または どのような状況において最も適切にそこに至ることができたのか?

第一自然法則

第二自然法則

第三自然法則

第四自然法則

訳 注

訳者解説

訳者あとがき

■

著者

ヨハン・ゴットフリート・ヘルダー

1744-1803年。ドイツの哲学者・文学者・神学者。カント哲学と対決して独自の思想を展開し、現代哲学に大きな影響を与えた。代表作は、本書のほか『純粋理性批判のメタ批判』(1799年)、『カリゴーネ』(1800年)など。

訳者

宮谷 尚実(みやたに・なおみ)

立教大学大学院文学研究科博士課程後期課程満期退学。博士(文学)。現在、国立音楽大学准教授。専門は、18世紀ドイツ語圏の言語論。著書に、『ハーマンの「へりくだり」の言語』。訳書に、カウフマン『ルター』ほか。

受取状況を読み込めませんでした